党建引领课程教学改革,思政元素多维融合创新

——中南财经政法大学旅游管理专业教学改革与创新

成果完成人:邓爱民 张大鹏 王华路

成果完成单位:工商管理学院

2016年4月26日,习近平总书记视察中国科技大学,勉励同学们做有理想、有追求的大学生,做有担当、有作为的大学生,做有品质、有修养的大学生。现代高等教育要落实立德树人的根本任务,培养“六有”人才,强化课程思政是有效的途径。我国即将迈向建设社会主义现代化国家新征程,党和国家事业发展迫切需要培养造就大批德才兼备的高层次人才。新时代背景下,旅游产业的高质量发展是重要的时代命题,产业的高质量发展离不开高素质人才的支撑。在此背景下,高校如何培养旅游管理“六有”人才值得深入研究。中南财经政法大学旅游管理教研团队坚持党建引领课程教学改革,紧跟旅游行业发展脉搏,深刻剖析当前旅游专业课程教学面临的问题与瓶颈,创新性地提出了课程思政“多维融合”教学模式,顺应新时代人才需求趋势。据悉,该研究成果已获得2020年中南财经政法大学教学成果奖一等奖,并在多所重点高校得到推广和应用。

一、党建引领,推进旅游管理专业课程教学改革

(一)党建引领旅游课程思政教学改革思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,中南财经政法大学旅游管理系组建“课程思政”教学改革团队,探索适合旅游管理专业课程的教学改革方案。按照“统筹布局、逐步实施”的思路,根据教学目标、教学对象和教学内容,找准“课程思政”切入点,开放式地探索“课程思政”教学设计,融入新时代旅游业高质量发展的新要求,以达到为建设美丽中国培养优秀旅游人才的目标。在完善的教学改革方案指导下,以优秀旅游人才的核心素养为基础,把理想信念、职业道德等思政元素纳入课程教学,探寻专业知识点和立德树人根本目标的契合点,积极探索“课程思政”和思政课程协同前行的有效路径,为社会培养“红专并进”的新时代旅游管理“六有”人才。

图1 全国高校旅游管理专业课程思政教材建设与教学创新研讨会合影

(二)党建引领旅游课程思政师资队伍建设

教师是课程思政建设的关键。党建引领旅游管理专业教师思政学习,提升教师自身素养。作为新时代教师,要自觉贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实立德树人的根本任务,坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务,努力培养担当民族复兴大任的时代新人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。督促旅游管理专业教师养成阅读中央媒体及地方党报党刊的习惯,及时学习《学习强国》推送内容,不断提高思想政治修养。

建立旅游管理“红色课堂”专业课程组,协同建设旅游管理课程思政。该课程组共同备课,一起研讨,协同研究制定旅游管理专业课程思政标准、课程思政课堂教学组织形式、建设课程思政素材资源库,制订课程思政学期计划,制作课程思政课件,明确旅游管理专业课程思政的思政元素以及思政元素的融入点、课程思政的重点和难点、课程思政的设计与教学方法。思政内容要进专业课教案、进专业课课堂、进专业课考试卷、进学生头脑。学期末组织教师进行课程思政教学心得分享与交流,不断提高完善课程思政教学效果。

(三)党建引领旅游课程思政元素多源挖掘

课程思政不是简单、直接地把思政课的部分内容搬到专业课教学中,而是“因势利导、顺势而为”地自然融入。课程与思政,不是物理相加,而是化学反应。课程里有“思政内容”,学生不感觉到唐突;课程里有“思政味”,学生却无被“说教感”,因情感共鸣,而学生自然而然地接受,起到“润物无声”、潜移默化的效果。

动员旅游管理专业教师深入调查研究,准确把握学生思想动态。从学生所思所想、社会热点、国际国内形势、现实问题、专业问题等导入思政内容,精雕细琢,做细做实,固定式的素材与即兴式的素材结合,“天边”的案例与“身边”的故事并举,趣味性与时效性并重,视频、图片、文字、讲授多种方式“渗透”,课程与思政无缝衔接、巧妙融合,既要丰富课堂内容,又要活跃课堂气氛、提高育人质量。

(四)党建引领旅游课程思政教学平台创新

旅游管理专业对接乡村振兴、脱贫攻坚等国家战略,抓实社会实践大课,结合“田野党建”活动,开发有温度的课程思政金课,开启“青年红色筑梦之旅”。

通过带领旅游管理专业学生“上山下乡”,“走街串巷”,走进边远山村,走进革命老区、贫困地区,了解国情民情,聚焦精准扶贫,编撰旅游规划,助力乡村振兴,传承红色基因,接受思想洗礼,上了一堂堂生动的国情课,学生热情高涨,似星火燎原。

这种实践平台课程不仅入眼入耳,还入脑入心,成为滴灌式的课,使学生在大学学习生活中,有惊艳非凡的体验,有海阔天空的未来。通过“田野课堂”,使学生的思想得到了洗礼和升华,同时,学生的专业实践能力也得到了提升,强化学生的专业责任感和使命感。

二、多维融合,创新旅游管理思政课程教学模式

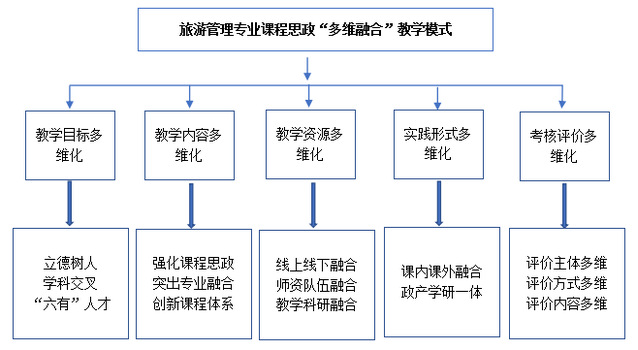

旅游管理专业课程思政“多维融合”教学模式不单是专业教学模式的创新,同样也是课程思政教学模式的探索和实践,将思政内容同专业课程有机结合,不生硬、不死板、不老套地将思政元素“基因式”融入专业课程教学内容中,让红色基因融入学生的大脑,在学生思想中进行转录、复制和表达,达到春风化雨、润物无声式的育人效果。旅游管理专业课程思政“多维融合”的教学模式是一个系统工程,需要全方位着手,立体化构建,才能达到良好的效果。中南财经政法大学旅游管理专业教学团队经过多年的探索和实践,不断完善和调整,从教学目标多维化、教学内容多维化、教学资源多维化、实践形式多维化和考核评价多维化五方面构建了旅游管理专业课程思政“多维融合”的教学模式(如图2所示)。

图2 旅游管理专业课程思政“多维融合”教学模式

三、实践探索,打造“中南大”课程思政样板间

经过多年的探索和实践,中南财经政法大学旅游管理专业课程思政“多维融合”教学模式不断完善,取得良好的实践效果。坚持立德树人,德育为先,通过在专业课中“基因式”融入思政元素,打造旅游管理专业课程思政“金课”,将教书和育人、专业教育和思想教育融为一体。通过丰富生动的实践形式——“田野课堂”,打造有温度、有深度、有高度的课程思政。构建“多维融合”教学模式,对教学目标、教学内容、教学资源、实践形式以及考核评价等方面进行了多维总结创新,打造了“中南大”课程思政样板间,总结样板经验。

图3 旅游管理专业课程思政建设

(一)创新课程思政教学模式,激发学生学习热情

课程思政要求在课程教学模式上进行创新,激发学生由被动的接受者转变为信息加工者和意义的建构者, 从而促进其文化素养与思想道德的“双提升”, 实现文化教育与思政教育的有机融合。本研究开创了“田野党建”新模式,将思政课从“老一套”变成了“新潮流”,从“被动学习”变成了“主动参与”,从“敷衍了事”变成了“全力以赴”,激发了学生的学习热情。

(二)创新课程思政学习方式,引导学生积极思考

学而不思则罔,思而不学则殆,课程思政的重要目的之一是需要培养学生

思考能力,将专业所学应用到实际工作中。旅游管理专业课程思政以“理论+实践”的方法,运用“党建+学科”的模式,一方面为学生构建了完善的知识接受体系,让他们在实践中学习,学习中思考,思考中前行,另一方面打破了“教与学”的被动模式,以课堂讨论、个人展示等多种形式,培养了他们勤于思考、善于总结、乐于分享的能力。

(三)创新课程思政教学资源,推进思政入心入脑

在课程思政过程中坚持以“三全育人”为抓手,从全员育人、全过程育人、全方位育人等方面创新教学资源,实现线上与线下融合,并把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,结合旅游管理专业特色,推动思政教育进教材、进课堂、进头脑、进考核。

图4 课程思政精品教材

(四)创新课程思政实践形式,打造多维学习平台

“田野课堂”是中南财经政法大学旅游管理专业邓爱民教授首创的“思政金课”,是对接脱贫攻坚、乡村振兴国家战略的特色实践课程。田野课堂带领旅游管理系学生“上山下乡”,“走街串巷”,走进边远山村,走进革命老区、贫困地区,把课堂设在田间地头、荒山旷野,风景山水为黑板,山石树桩当桌椅。通过生动形象的实践形式让学生们了解国情民情,聚焦精准扶贫。在课程实践中教授引导学生将所学为所用,根据区域特点编撰旅游规划,助力乡村振兴。实践传承了红色基因,让学生们接受了思想的洗礼,给学生们上了一堂堂生动的国情课,培养了学生的职业素养和建设美丽中国的理想信念。

(五)创新课程思政考核方法,打造多维评价体系

传统的人才培养模式一般只采取简单的静态评价模式,往往以期末纸质考核的方式来评价学生在某门课程的学习情况和表现。有的学生平时不认真上课,只需要在考试前突击背书,便可考高分,实际解决问题能力不强,综合素质不高。而部分实际能力强的学生,由于不太善于考试,往往不能得到很好的发展。中南财经政法大学旅游管理系以“全过程考核”方式,对学生的考核评定细化为三个维度——评价主体、评价方式和评价内容多维化。课程考核和实践考核对于学生的成绩同等重要,以各占50%的比例组成学生的量化成绩,而包含思政评价的通用能力评估将是专业人才能否成为旅游管理“六有”人才的关键。

(审核人 伍施乐)

编辑:陈博

转载本网文章请注明出处