——访著名经济史学家赵德馨教授

记者 韩晓玲 通讯员 周苏展

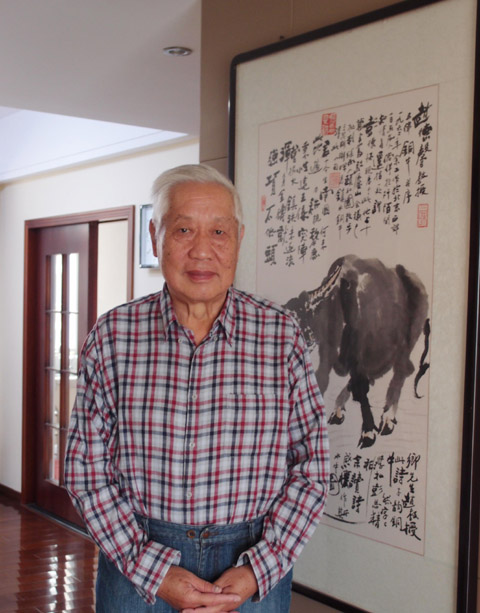

图为:赵德馨教授

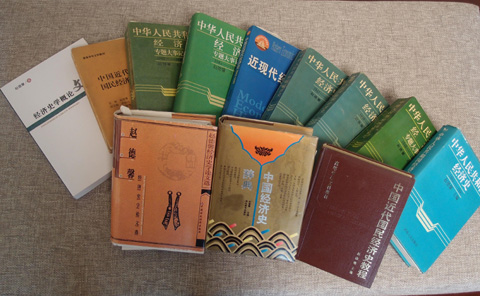

图为:赵德馨教授代表著作

人物名片 赵德馨,1932年生,湖南湘潭人。我国著名经济史学专家,中南财经政法大学教授,从事经济史研究近60年。历任中国经济史学会常务理事、中国现代经济史学会副会长、现任中国经济史学会名誉会长、中国钱币学会理事会学术顾问等职。

记者登门拜访时,年近八旬的赵德馨教授正在为清史委文献项目《太平天国财政经济资料汇编》忙碌。作为新中国经济史学科的奠基人之一,他从事经济史研究已近60年。“几十年前,我选定中国经济史作为一辈子的研究方向,是基于为民族争气的想法。”赵德馨教授说,上世纪50年代之前,中国人研究中国经济史还要参考日本人写的相关书籍;而英国和法国人都是到日本去学习中国史(含经济史、文化史)。当时,国内许多一流学者都认为这是国耻。

大学毕业后的赵德馨,于1952年登上讲台,担任“中国合作社与历史理论”课程教学任务,开始接触中国经济史。次年,他来到中国人民大学研究生班学习经济史,师从历史学家尚钺教授和经济史学家傅筑夫教授。

有一次,尚钺教授在课堂上痛心地说:“有些日本人称,研究中国史的中心在日本,这是中国史学工作者的一种耻辱。”

听了这番话,赵德馨立志为改变这种状况而努力,他要用自己手中的笔来为中国的经济史著书立说。

1958年,赵德馨作为主持人和主要作者的专著《中国近代国民经济史讲义》出版。这是中国第一部由教育部门向全国高校推荐使用的中国经济史教材,也是第一部被国外翻译的以“中国近代经济史”为名的教材和著作。1969年,美国学者将书中许多重要章节译成英文,供该国研究人员研究中国经济作参考;1972年,4位日本学者将该书全文翻译,作为日本大学学习中国经济和中国历史的教材。

赵德馨教授的教学与研究,始终紧跟着历史前进的步伐。1956年,当我国对生产资料私有制社会主义改造基本完成,社会主义经济制度已经建立,他敏锐地认识到中国经济的发展进入到一个新的阶段。1958年,他与同事启动了中华人民共和国经济史的研究与该课程的建设,并将研究领域和教学内容相应地延伸到1956年,让经济史的研究和教学更加紧密地与现实衔接起来。通过两年努力,《中华人民共和国经济史讲义(1949-1956)》编毕,先后被武汉大学、复旦大学和中国人民大学等高校引用。赵德馨和同事们研究、讲授中华人民共和国经济史,在当时大胆地突破了当代人不研究当代史的传统作法。

在近60年的治学道路上,赵德馨教授有着许多开创先河之举:在高校中第一个开设“中华人民共和国经济史”课程,编写了第一本“中华人民共和国经济史”教学大纲和讲义,组织编写了第一本关于中华人民共和国经济问题的论著目录索引;编写了第一本《中华人民共和国经济史教学参考资料》,主编了第一部《中华人民共和国经济专题大事记》;组织跨学科课题组,主编了第一部多卷本的《中华人民共和国经济史》;第一个在经济史学科中开设“中华人民共和国经济史”专业方向,培养出一大批研究生……

更重要的是,赵德馨教授有关著述对中华人民共和国经济史的研究对象和内涵、功能和意义、理论与方法、研究工作程序与步骤、断限与分期等,均作出系统而全面的论述,为该学科的建立与发展奠定了理论基础。由此,他被学界认为是中华人民共和国经济史学的开拓者和奠基人。

多年来,赵德馨教授各种著述已逾3000万字。其中,《中国经济史辞典》被中国史学会会长、中国社会科学院院士张海鹏誉为史学精品;12卷本《张之洞全集》被专家赞为“世纪工程”,并获得第七届湖北省社会科学优秀成果一等奖。

赵老自己却笑称:“我不是一个聪明人,只是使命担当不敢懈怠罢了。”

修史最重要的是什么?

面对这个问题,他严肃地回答:要修“信史”,对历史、对人民、对读者负责。要做到这一点,必须坚持真理,实事求是。

回顾自己半个多世纪的学术历程,赵老颇有感触。他寄语青年人:年轻时慎重选择一项自己感兴趣、也利国利民的事业,不论大小,只要锲而不舍,做到极致,必有所成。

|